搜索

在钱学森学长百年诞辰之际,当年钱老亲自给我写信及寄贺卡的情景一直浮现在脑海中,应学院分党委顾建平副书记转告校宣传部有关征文要求,特写此文,以作纪念。

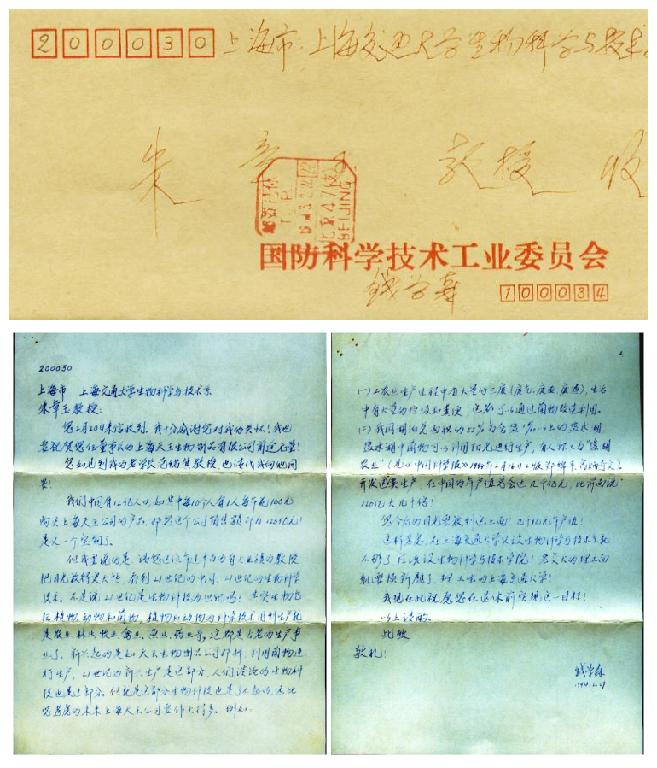

1992年11月9日下午,我从外面一走进办公室,俞佩金同志就高喊:“老朱,你有一封钱学森寄来的信!”起初我以为她在开玩笑,并不当回事。虽然六十年代我在上海交通大学读书时,所在的自动控制系系主任是张钟俊教授,大家都为有“北钱南张”而自豪,钱学森、张钟俊当时就是中国自动控制、系统论的最着名学者,两人又同为交通大学校友,缘于专业关系,我早就对钱学森十分敬仰。但他是一位大科学家,以前我不曾见过,也从未交往,他工作十分繁忙,怎么可能给我这个无名之辈写信呢?俞佩金见我没什么反应,便径直跑到我面前,将信直接交到我手中,顿时让我眼前一亮,来信确实在“国防科学技术委员会”后签有“钱学森”三字。我立即拆封,将信从头到尾连看了数遍,激动地对大家说:“钱老给我们来信了,你们看!”随即将来信给在场的同事们一一传阅,大家都感到十分惊奇。钱老在信中写到(见图一):近读《科技导报》1992年10期《生态工程的曙光》,才知道您创立的生物技术研究所和其先进事蹟,深受鼓舞!我要向您和您领导的班子表示衷心的祝贺!

在十一届三中全会刚开过,上海复旦大学谈家桢教授,也是我的老同学,就提醒我利用微生物的广阔前景。现在这方面的工作在您那里开创了,真是可喜!

我没有别的,只希望您能在下个世纪把利用微生物的工业办成象上海宝钢那样的大企业。生物技术也将成为上海交大的一个专业系了。

再次表示祝贺!并致

敬礼!

钱学森

1992.11.2

图一 钱学森1992年11月2日来信影印件

该信不长,不到200字,但句句充满了对我们的厚爱和期望,全信共有5个“!”号,可见他在为我们所从事的科研工作高兴,为母校新学科发展高兴。大家从信中终于破解了钱老给我写信的缘由。

话得从头说起。粉碎“四人帮”、结束文化大革命后,经中央批准,以党委书记邓旭初为首的上海交通大学教授代表团第一次出访美国,带回了国外教育、科技最新信息,交大领导从实际出发,决定和上海第一医学院联合创建生物医学工程学科和专业,我和高忠华、黄奕昌等同志受命在原水声专业的基础上进行新专业筹建。工作开展得很顺利,在不到两年时间内,我们就获得上级批准,招收了专业本科生和开展了一批科研项目,很快在国内大学中产生了较大影响。学校在此基础上,继而向生命科学、生物技术更大的领域发展。领导再次将我从生物医学工程专业抽调出来,负责这方面的探索。1981年底,我主动争取参加了教育部在北京圆明园举办的“全国生态学教学讲习班”,听取了国内最着名的一批生态学家的系统讲演,使我大开眼界。当时我是唯一一位“闯到”这个班上学习的工科教师,但基于我原有的自动控制和系统论的知识背景,在和生态学家一起切磋后,大家找到了共同点,一致认为国外刚刚兴起的系统生态学在我国大有发展前景。不久在马世骏、阳含熙等生态学家的提携、指导下,我又参加了“国家人与生物圈委员会”有关会议,并和辽宁省环保所一起,提出了“模拟生物圈建立新型的生产环境体系”的研究设想,学校为此专门设立了“生物技术研究室”。我记得开始时,我们一共只有6人,是范绪箕校长特批给了10万元起步费,在徐汇校区第一宿舍安排了16平方米一间用房。经过一番调研和思索后,我们决定走自己的路,充分利用和发挥自身的专业特点,在马世骏先生提出的“生态工程”概念启发下,将认真选点进行“生态环境、自然资源、经济建设”三者协调发展的试验研究,以开创学科发展的一个新局面。1982年11月,经范绪箕校长和邓旭初书记两位校领导特批,最终国家科委和原六机部审定,我一个人按原计划单独出访美国。在美考察、调研期间,我将上述的研究构想和美国学者、教授进行了广泛的交流和探讨,引起了他们的极大关注和兴趣,从而进一步坚定了我们选择的方向,并下决心一步步向既定目标迈进。1983年5月,我和李道棠等全室同志一起确定在崇明东风农场开展“生态农场的研究与实践”——围绕一个拥有750头奶牛的大型畜牧场进行“生态工程”的综合试验。经过一年多的各项试验研究,终于以大型沼气发酵工程为纽带,利用生物技术和工程设施,有效地解决了奶牛场的环境、能源和资源问题。联合国教科文驻华总代表泰勒博士专程赴现场实地考察后,他认为我们这项综合试验研究的规模和内容达到了世界上先进水平,对世界农业和畜牧业发展提供了一种新的模式和途径。上海市和农业部不仅通过专家鉴定给我们评了奖,还积极向其他单位推广。

我们在此基础上,根据国家“七五”科技攻关纲要,大胆地提出了“淀粉渣固态发酵转化配合饲料研究”和“光合细菌处理柠檬酸发酵废水生产单细胞蛋白”两项目,经周密设计和组织,在反复论证、答辩后,最终被商业部科技司确定为列入国家重点科技攻关项目,同时获得了国家下拨的500多万元攻关经费。这在当时教育部是少有的,在我们学校更不多。学校为此给予我们特殊支持,将原研究室改为“生物技术研究所”,增配了实验室用房,并根据需要,及时从复旦大学、厦门大学、华东理工、无锡轻院等高校及中科院相关研究所引进了一批我校所缺少的生物学科的中青年骨干,组成了一支20多人的多学科科技攻关团队。整个团队齐心协力,连续奋战5年,按期出色完成了原定任务,并获得了国家“七五”科技攻关优秀成果奖,我还作为代表出席了在北京人民大会堂召开的国家“七五”科技攻关表彰大会。

1991年10月,我校校刊主编朱隆泉老师在多年连续跟踪报道我们生物技术研究所发展过程后,他要我们写一篇阶段性总结文章,连题目他都帮想好了,还设计了“企盼、创业、开拓、进取”几个分段小标题。我和其它同志商量后,同意他的建议,就让我所李堃宝、陈萍两位执笔,最后我们做了些修改,经朱隆泉主编审定,以“生态工程的曙光——上海交大生物技术研究所纪实”为题发表在1991年12月刚出版的《上海交通大学通讯》上。后来该全文又被中国科协主办的《科技导报》编辑蔡德诚转载于1992年第10期。正是钱老从《科技导报》看到了这篇报道,他即于1992年11月2日给我写来了前面介绍的这封热情洋溢的信。

钱老给我信中所写的几方面重要问题可能是他当时头脑中一再思考的。因为不久,他于1992年11月14日,为《上海交通大学1934级同学毕业60周年纪念册》所写的短文《母校要面向二十一世纪》中,更详细讲了他的想法和再次重复了给我写信的内容。在该文中,钱老明确提出“母校要面向21世纪设置一套新时代的专业课程,以培养国家在下个世纪所需要技术人才的问题”。至于具体要设立“哪个方面的专业呢?”钱老写道:“我们学校历来都是培养实用的工程技术人才的。二十一世纪有什么新的工程技术?我认为现在全世界都注意到生物科学,生物科学将同工程技术结合起来,出现继当今的信息革命之后的又一次产业革命,即以生物生命技术为龙头的产业革命。我在1992年深秋给母校生物技术研究所的朱章玉教授说:‘近读《科技导报》1992年10期《生态工程的曙光》,……(注:引录了上述给我信的全部内容)。’”接着继续写下了:“这里说的大学,除利用微生物进行的化工生产专业外,还将有诸如植入人体的人造器官的设计制造专业,以培养出再造人体所需器件的设计制造人才。这方面可列举出:人工肾脏、人工肝脏、人工中耳、人工关节、人工心脏等。再有一个专业是培养设计制造老年人所需的辅助机械设备,如轮椅、登楼椅、机器人护士等的人才。到二十一世纪,这种结合生物科学、生命科学和工程技术的学科专业还会有其他门类。这种专业的发展是很快的。大学中必须同时有相应的研究所,就如现在关于利用微生物进行化工生产的专业,母校就设置了‘生物技术研究所’。”最后钱老明确提出:“以上建议是否有当?请级友们考虑,请母校领导考虑,请师长教授们考虑。总之,母校要面向二十一世纪!”

说实在,当时对我们来说根本没有钱老想得那么深,看得那么远,对各种困难和问题虽不可怕,对校内外各种非议也不太在意,但长期压在我心头的一块石头是:我们在交大这样一个毫无基础的工科学校里到底该不该、能不能将生命学科真正搞起来?我们的探索和所走的道路是否正确、有效?若干年后,是否会再一次院系调整使生物技术学科从交大消失?对这些问题我一直很难获得确切的解答,只是我们一群人凭着一股使命感和奋发精神在努力向前闯,总想通过自身的努力去争取一个好的结果。所以在这个时候,钱老亲自给我写了这样一封高瞻远瞩,情真意切的信,无疑是给了我们巨大的鼓舞。隔日我将该信复印后送交学校领导,校长、书记极为重视,明确表示学校要按钱老的意见下决心一定把这个新学科在交大搞上去。

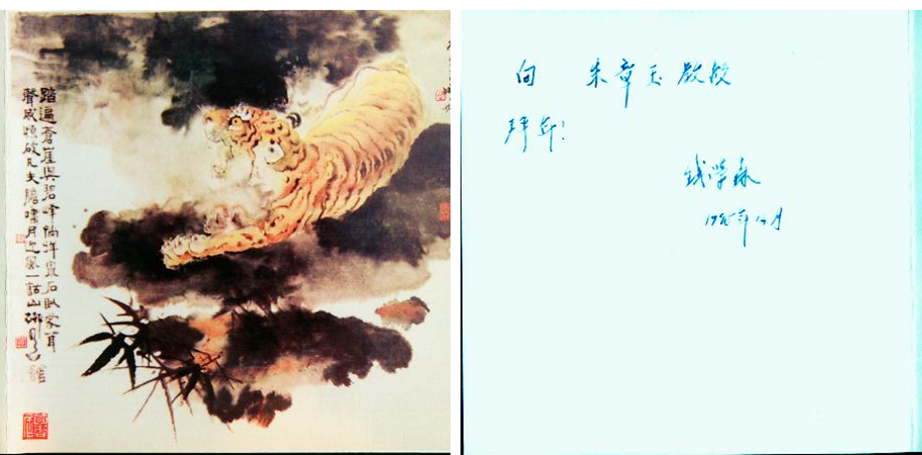

不久,我即给钱老写了回信,除了表示感谢外,重点报告了我们的工作以及学校的进一步发展设想。年底,我给钱老寄去了学校印制的新年贺卡,没想到,他在同年12月19日又亲自书写,给我寄来了“前程似锦”的贺卡(见图二)。

图二 钱学森1992年12月19日贺卡影印件

钱老在信中提出希望我们“把利用微生物的工业办成象上海宝钢那样的大企业”使我们豁然开朗,这成了我们一个新的更大的目标和追求。多年的探索和实践,使我感悟到在当时的情况下,作为新办系、所负责人,必须将教学、科研、开发统筹搞好,我形象地提出了“三个轮子一起转”的办系、所原则和机制,得到了同仁们的认可和支持。因此,我们对科技成果转化和开发,比较早就搞起来了。譬如,1986年在老校长范绪箕的帮助下,我和李道棠等人与澳大利亚Austgen Biojet国际开发公司合作,成功地进行了世界上先进的生物废水处理系统——ICEAS系统(即周期循环延时曝气系统)的消化、吸收、改进,并在上海中药三厂建成了废水处理场,以后很快在各地推广使用,还获得了国家环保总局颁发的“最佳实用技术”证书;又如,1991年翁史烈校长让我兼任生物科学与技术系系主任后,我即和罗九甫等同志一起狠抓了保健品“昂立1号”口服液的研制和开发,几乎在没有什么投入的情况下,经过三年努力,终于打开局面,在1993年底就获得了1.1亿元产值和3,000万元的净利。所有获益转过来又投向教学和科研,产生了良性循环。但这些和钱老提出“办成象上海宝钢那样的大企业”相比,还只能算“小打小闹”。为此,我们加大了科技产品转化和开发力度,布点新的项目,争取将微生物技术在环境治理、保健品医药、生物质能源以及农业等领域获得广泛应用。除了上面讲的ICEAS生物废水处理系统、“昂立1号”口服液外,我们还重点扶持了新西兰留学回国的许煜泉教授开展微生物绿色农药的研制,帮助他联系合作企业、开展大田试验;以及后来对引进的邓子新教授从事的生物技术和贺林教授的治疗精神疾病药物的研发、青年学者张大兵教授进行的水稻生殖发育及基因改良研究等都给予了特别的关注和支持,这些项目如能坚持搞下去,很有希望在未来的应用中产生巨大的效益,甚至会出现“象上海宝钢那样的大企业”。说到底,上海交大决心搞生命科学,毫无疑问在基础研究方面是把“研究生命的本质机理”作为不断深化的长期追求,但任何原始发现的基础研究成果都必须进一步经过转化以实现它的真正社会价值。钱老对这方面的期望特别大,讲得特别深刻,而交大的传统和基础恰恰在这些方面更容易形成优势和特色。

1994年2月20日我再次给钱老写信,报告了我们的工作和设想,他见信后,很快就在2月27日给我来信(见图三),指出微生物制品前途无量,并告知“21世纪新兴产业就是利用菌物(笔者注:即微生物,下同)进行生产”,“人们谈论的生物科技也是这部分”。他再次希望我将目光放开,“工农业生产过程中的大量三废(废气、废液、废渣),生活中大量的垃圾和粪便都可以通过菌物改造利用。”特别是“我国湖泊的总面积55%为含盐1‰以上的盐水湖,盐水湖中的菌物可以利用阳光进行生产(有人称之为盐湖农业),开发这一类生产,在中国的年产量总值会达几千亿元。”他在信的末尾指出“这样考虑在上海交通大学只设生物科学与技术系就不够了,应该设生物科学与技术学院!老交大的理工面貌要换新颜了,理、工、生的上海交通大学!我现在此祝愿您在退休前实现这一目标!”

图三 钱学森1994年2月27日来信影印件

1995年12月初我再次给钱老寄去了新年贺卡,随即他就给我寄来了富有寓意的贺卡,并幽默地写了“向朱章玉教授拜年!”(见图四)

图四 钱学森1995年12月的贺卡影印件

正是在钱老及时给学校建议和对学科发展的具体指导下,学校领导不失时机加速生命学科的发展。我们利用学校计划分批建立学院的机会,经过认真筹备,得到了王宗光书记和谢绳武校长的大力支持,充分利用“中国科学院和上海交通大学合作协议”相关精神和条款,通过上海植生所的配合,终于在1997年2月19日,上海交通大学和中科院上海分院联合成立了现在的“生命科学技术学院”,从此翻开了交大新的一页。就我个人而言,总算在退休前努力实现了钱老给我提出的这个目标(另一个目标“将微生物利用办成象宝钢那样的大企业”,我仍然在努力和关注,但看来我难以完成。我相信后继者和青年学生将来通过努力一定会实现)。1999年9月学校将上海农学院并入,2000年2月与上海医工院共建了药学院,2000年4月学校又专门成立了很具特色的Bio-X研究中心,聘请了诺贝尔物理学奖得主朱棣文任名誉主任,党委书记王宗光教授兼任了首届中心主任。学校还利用“211”、“985”工程项目经费持续加大对生命学科的投入,大力培养和引进中青年优秀人才。2005年,我们生命科学技术学院的贺林、邓子新同时被遴选为中国科学院院士,一批优秀的中青年被选为“973”项目首席科学家,陆续出了一批重要的研究成果并加速了优秀创新人才的培养。特别是校党委马德秀书记上任后积极努力争取,终于在2005年7月18日,上海交通大学与上海第二医学院合并,实现了强强联合,成为上海交通大学发展过程中一座新的里程碑。今天,在上海交通大学生命医学学科覆盖了生、农、医、药及环境等众多领域,真正发展成钱老十多年前就提出的“一个大的系科”。正如钱老所预料的那样,“老交大的理工面貌要换新颜了”,成为“理、工、生的上海交通大学”!

今非昔比,回首往事,历历在目。生命科学在交大能有今天,其中倾注了钱老的巨大心血。尤其在1992到1995年期间,我们相互信件交往中我的感受特别深。从他给我的来信和贺卡中,我深深感到钱老不仅是一位成就卓着的科学家,也是一位率直、坦诚、和蔼可亲的老人,他思想敏锐,站得高,看得远,正如着名的遗传学分子生物学家沈善炯院士常对我和罗九甫讲的那样:钱学森是个天才,他是一位真正的战略科学家,他所思考的问题并非某个领域的专家所能想到的。我有幸在个人事业发展过程中,得到钱老这位“贵人”相助,确实受益匪浅。我对他一直怀有感激之情,甚至后来都不忍心再给他写信、报告,以免花费他过多的回信时间和精力。

钱老给我的亲笔信已收录到2008年出版的《钱学森书信集》中,原件弥足珍贵,我一直藏之深闺。后经校档案馆负责人曾勋良、盛懿一再要求,我考虑再三,最终还是将钱老给我的两封信和两份贺卡原件一起捐赠给校档案馆,作为文物史料留存,或在“钱学森图书馆”展出,以供众人查阅、研究、分享。同时,它们也永远藏在我心中。

钱学森象座高山,让我们仰止,钱学森思想是个宝库,正供后人不断采掘。

写于2011年11月25日(文字、插图由许冠鹏帮助录入、排版)

首页

首页

学院概况

学院概况

师资队伍

师资队伍

人才培养

人才培养

招生就业

招生就业

科学研究

科学研究

平台基地

平台基地

党群工作

党群工作

校友之家

校友之家

安全工作

安全工作

网上办事

网上办事

当前位置:

当前位置: